index

二重埋没法を検討しているものの、挙筋法と瞼板法の違いがよくわからず、どっちがよいのか迷っていませんか?

挙筋法は、自然で華やかなデザインに対応しやすいのが魅力です。一方で、医師の技術力で仕上がりが左右され、眼瞼下垂のリスクも考慮する必要があります。

瞼板法は、術後の腫れが少なくダウンタイムを短くしたい方に向いています。しかし、広い二重幅のデザインは難しく、眼球への影響にも注意が必要です。

どちらの術式がよいかは、あなたのまぶたの厚みや理想のデザインによって決まります。

この記事では、挙筋法と瞼板法の構造的な違いから、メリット・デメリットを解説します。

現在、当院で二重埋没法した症例をYouTubeで紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。

挙筋法と瞼板法とは?

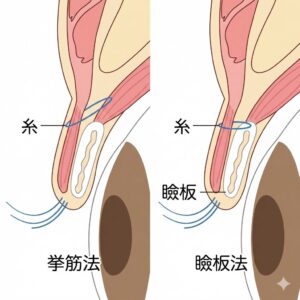

ここでは、二重埋没法の代表的な方法の挙筋法(きょきんほう)と瞼板法(けんばんほう)の基本的な違いを紹介します。

どちらもメスを使わずに糸で二重を作る手術ですが、糸を固定するまぶた内部の場所が異なります。

挙筋法とは

挙筋法とは、まぶたを持ち上げる役割を担う眼瞼挙筋(がんけんきょきん)という筋肉に糸をかけて、二重を形成する美容施術です。

挙筋法は、糸を筋肉の上部にかけるため、二重のラインがまぶたの上側に自然に作られます。

従来の埋没法に比べてデザインの自由度が高く、幅広い二重ラインを目指す方にも対応しやすい方法です。

ただし、施術には高度な技術が必要であり、医師の経験やスキルによって仕上がりに大きな差が出る傾向があります。

瞼板法とは

瞼板法とは、まぶたのフチにある軟骨のような少し硬い土台である、瞼板という組織に糸をしっかり固定して二重を作る方法です。

瞼板法は、硬くしっかりとした組織に糸を固定するため、二重のラインが緩んだり取れたりしにくいのが特徴です。

また、まぶたを開ける筋肉そのものには直接触れないため、挙筋法で懸念されるような手術による眼瞼下垂のリスクが低いとされています。

ただし、糸の結び目が眼球に近い位置になるため、術後に目がゴロゴロするような異物感が出たり、まれに角膜を刺激したりする可能性があります。

また、二重の幅は瞼板の高さ以上に広げることは難しいため、デザインの自由度には限りがある点がデメリットです。

そのため、Another clinic(アナザークリニック)では、より自然な仕上がりとデザインの幅を重視し、基本的に挙筋法を推奨しています。

挙筋法のメリット

ここでは、挙筋法のメリットを4つ紹介します。

- より自然な二重まぶたを形成できる

- 幅広いデザインに対応できる

- ダウンタイムや腫れが短い

- 持続性が高く取れにくい

挙筋法のメリットを正しく把握したうえで、自分にあった方法かを検討してみましょう。

より自然な二重まぶたを形成できる

挙筋法は、まぶたを開ける筋肉の動きと二重のラインを直接連動させるため、生まれつきのような滑らかな動きを形成できます。

もともとの二重まぶたも、目を開ける筋肉が皮膚にくっついて動くことでラインができるため、挙筋法はその仕組みに近いといえます。

そのため、まばたきや伏し目になったときも、ラインが不自然に食い込んだり引きつれたりしにくく、整形っぽさが出にくいのが特徴です。

手術を受けたことを周囲に気づかれたくない方や、できるだけ自然な見た目に仕上げたい方にとって、大きなメリットとなるでしょう。

カウンセリングでは、症例写真を見る際に、目を開けた状態だけでなく、閉じたときの状態も確認してみてください。

幅広いデザインに対応できる

挙筋法は、デザインの自由度が高い点も大きな特徴です。

糸を固定する挙筋腱膜という組織は、瞼板法で使用する瞼板よりもまぶたの上部に広く分布しています。

そのため、糸を通す位置の選択肢が多く、瞼板法では難しいとされる幅の広い二重デザインにも対応可能です。

たとえば、目頭から目尻までくっきりとラインが続く平行型や、華やかな印象を与える幅広の二重などが挙げられます。

ダウンタイムや腫れが短い

挙筋法は、術式や医師の技術によっては、ダウンタイムを短く抑えることが可能です。

挙筋法の中には、極細の針や糸を使い、組織を強く締め付けずに血流を保ちながら優しく糸を結ぶなど、腫れや内出血を最小限に抑える工夫をしている術式もあります。

また、経験豊富な医師であれば、まぶたの解剖構造を正確に把握し、血管を避けながら丁寧に施術を進められます。

ただし、ダウンタイムを短く抑えるには、医師の技術力に大きく依存するのでカウンセリング時には「腫れを抑えるための工夫はありますか?」といった具体的な質問をするとよいでしょう。

持続性が高く取れにくい

挙筋法は、糸の留め方が特徴的で埋没法の中でも持続性が高いとされる施術です。

従来は数か所を点で固定する方法が多く使われていましたが、現在は糸を線状や面状に通すことで、広い範囲を支える術式が増えています。

複数の糸を組み合わせて力を分散させる工夫により、柔らかいまぶたの組織でも二重のラインが長期間安定しやすくなっています。

挙筋法のデメリット

ここでは、挙筋法のデメリットや注意点を2つ紹介します。

- 医師の技術力がリスクを左右する

- 眼瞼下垂になる可能性がある

メリットだけで施術を決めるのではなく、デメリットもしっかり把握しておきましょう。

医師の技術力がリスクを左右する

挙筋法を選ぶ際に重要なのは、手術を担当する医師の技術と経験です。

上眼瞼挙筋は非常に繊細な筋肉であり、糸をかける際には高度な技術と解剖学の理解が欠かせません。

経験豊富な医師であれば、筋肉の動きを妨げることなく、自然で長持ちする二重を作ることが可能です。

一方で、経験の浅い医師による施術では、糸の結び方や力加減に問題があると二重のラインがすぐに取れたり、不自然に食い込んだりすることがあります。

当院では、自然な仕上がりと安定した結果を目指して挙筋法を積極的に採用しています。

眼瞼下垂になる可能性がある

挙筋法には、まぶたの開きが悪くなる眼瞼下垂のリスクがあります。

まぶたを開ける筋肉に直接糸をかける構造のため、力加減や位置が不適切だと、筋肉の動きが妨げられるためです。

その結果、目が十分に開かず、眠たそうな印象になるケースも見られます。

また、術後の腫れによって一時的にまぶたが開きにくくなることもありますが、通常は時間とともに回復します。

数ヶ月経っても目の重さや開きにくさが続く場合は、眼瞼下垂を疑い、医師に相談が必要です。

瞼板法のメリット

ここでは、瞼板法のメリットを3つ紹介します。

- 挙筋法に比べて術後の腫れが少ない

- 術後に眼瞼下垂になるリスクがない

- 固い瞼板に固定するため、糸が取れにくい

挙筋法のメリットと比較しながら、瞼板法の利点をチェックしていきましょう。

挙筋法に比べて術後の腫れが少ない

瞼板法は、術後の腫れや内出血が少なく、挙筋法よりもダウンタイムが短い傾向があります。

糸を通す部位に大きな血管が少なく、筋肉層にアプローチする挙筋法よりも腫れが起こりにくいとされています。

手術工程も比較的シンプルで、まぶたへの負担が少ないことも炎症を抑えられる要因です。

個人差はありますが、強い腫れは3日〜1週間程度で落ち着き、通常の生活に早く戻れるケースが多く見られます。

ダウンタイムを短くしたい方や、周囲に気づかれずに二重を作りたい方におすすめです。

術後に眼瞼下垂になるリスクがない

瞼板法は、まぶたを開ける筋肉には一切触れず、瞼板という硬い組織に糸を固定するため、構造的に眼瞼下垂のリスクがありません。

目の開閉に関わる重要な組織を扱わないため、挙筋法で懸念される機能的なトラブルを回避できます。

術後のリスクをできる限り避けたい方には、瞼板法がおすすめです。

固い瞼板に固定するため、糸が取れにくい

瞼板法は、埋没法の中でも持続性が高い方法です。

糸を固定する瞼板は、軟骨のように硬く安定した組織で、まぶたの中でも動きが少ない部位です。

丈夫な土台に糸を結ぶため、ラインが緩んだり取れるリスクが少なく、長期間きれいな形を保ちやすくなります。

対照的に、挙筋法は柔らかく動きの多い筋肉に糸をかけるため、医師の技量によって差が出る場合があります。

瞼板法のデメリット

ここでは、瞼板法のデメリットや注意しておきたい点を2つ紹介します。

- 広い幅を取りづらい

- 糸や瞼板の変形によって眼球に傷がつくリスクがある

瞼板法に魅力を感じている方も、デメリットを正しく理解したうえで施術を検討しましょう。

広い幅を取りづらい

瞼板法では、作れる二重の幅に限界があります。瞼板法は、糸を固定する瞼板の高さが、二重幅の上限になるためです。

日本人の瞼板の高さは、おおよそ8〜12mmとされており、それ以上の幅を作るのは物理的に難しくなります。

目頭からくっきりとしたラインが始まる平行型や、華やかな幅広の二重は再現が困難です。

これは医師の技術ではなく、まぶたの構造による制限です。幅を無理に広げると、糸が外れやすくなったり、不自然に食い込んだりする可能性があります。

理想のデザインが幅広の二重である場合は、瞼板法が適していない可能性もあります。

糸や瞼板の変形によって眼球に傷がつくリスクがある

瞼板法では、術後に目がゴロゴロする異物感が出たり、角膜(黒目の表面)を傷つけたりするリスクがあります。

瞼板は結膜のすぐ裏に位置しており、糸が裏側にわずかでも出ていると、まばたきのたびに眼球と擦れるリスクがあるためです。

通常、医師は結び目を瞼板内にしっかり埋め込むよう処置しますが、構造上、挙筋法より擦れるリスクは高い傾向があります。

ドライアイ傾向がある場合や、ハードコンタクトレンズを日常的に使用している方は、特に注意してください。

挙筋法と瞼板法に関するよくある質問

ここでは、挙筋法と瞼板法について、多くの方が疑問に思う点や不安に感じる点について、Q&A形式で解説します。

- 挙筋法と瞼板法はどっちがいい?

- 眼瞼下垂になるリスクはある?

- 挙筋法で目がゴロゴロするのはなぜですか?

挙筋法と瞼板法はどっちがいい?

挙筋法と瞼板法は、症例によって適したケースがあり、どちらが優れているかは一概にいえません。

最適な術式は、希望する二重のデザインや、まぶたの構造、重視するポイントによって異なります。

たとえば、デザインの自由度を求めるなら挙筋法、持続性やダウンタイムの短さを重視するなら瞼板法が向いています。

当院では、自然な仕上がりやデザイン性を重視したいという希望が多いため、挙筋法を選ばれる方が多いです。

以下の表を参考に、自分に合った方向性を整理し、カウンセリング時の判断材料として活用してください。

| 挙筋法が向いている人 | 瞼板法が向いている人 |

| ・平行型や幅広デザインを希望する ・自然なまばたきや動きを重視する ・異物感やゴロゴロ感を避けたい | ・二重ラインの持続性を重視する ・ダウンタイムをできるだけ短くしたい ・眼瞼下垂のリスクを避けたい |

眼瞼下垂になるリスクはある?

眼瞼下垂のリスクはゼロではありませんが、主に挙筋法において、医師の技術が不適切な場合に発生する可能性があります。

挙筋法は、まぶたを開ける筋肉に糸をかけてラインを作るため、操作に誤りがあると筋肉の動きを妨げる可能性があるためです。

一方、瞼板法はこの筋肉に触れず、瞼板という安定した組織に糸を固定するため、眼瞼下垂のリスクは構造的に回避できます。

当院では、挙筋法の症例が多く医師も得意としていますので、まずはカウンセリングでまぶたの状態やご希望のデザインについてご相談ください。

挙筋法で目がゴロゴロするのはなぜですか?

挙筋法による強い異物感は比較的まれです。

目がゴロゴロする主な原因は、まぶたの裏側にある糸の結び目が、眼球の表面(角膜)に触れることです。

瞼板法では、糸を固定する瞼板が眼球に近いため、目がゴロゴロとした症状が起こる可能性があります。

一方、挙筋法では、糸をかける位置が眼球から離れており、糸が角膜に触れにくい構造のため異物感のリスクは低く抑えられます。

術後に軽い違和感はありますが、多くは腫れや乾燥が原因であり、時間とともに解消するケースがほとんどです。

挙筋法と瞼板法で迷っている方はカウンセリングで医師と相談しよう!

この記事では、二重埋没法の「挙筋法」と「瞼板法」について、特徴や違いを解説しました。

以下の表に、両施術の特徴を比較しました。

| 項目 | 挙筋法 | 瞼板法 |

| メリット | ・デザインの自由度が高い ・自然なまばたきや動きに対応 ・幅広、平行型の二重が作りやすい | ・腫れが少なくダウンタイムが短い ・眼瞼下垂のリスクがない ・持続性が高い傾向 |

| デメリット | ・医師の技術力に仕上がりが左右されやすい ・眼瞼下垂のリスクがある(技術次第) ・やや腫れやすい傾向 | ・デザインの自由度に限界がある ・幅広二重が作りにくい ・眼球に異物感が出る可能性 |

| おすすめな人 | ・平行型や幅広デザインを希望する ・自然な仕上がりを重視したい ・まぶたが薄めで柔らかい | ・ダウンタイムを抑えたい ・術後の安定性を重視する ・眼瞼下垂のリスクを避けたい |

どちらの術式にもメリット・デメリットがあり、まぶたの状態や理想のデザインによって適した選択は異なります。

まずはご自身の理想や不安を整理したうえで、カウンセリングで医師に相談することが大切です。

当院では、瞼板法よりも挙筋法の症例実績が多く、一人ひとりに合った方法をご提案します。

目元のお悩みを抱えている方はぜひ以下のフォームからカウンセリングをお申し込みください。

【Another clinic 】カウンセリング予約フォーム▶

日本大手の美容外科クリニックで院長を務め、クリニック内ランキングでは目元切開の分野において、全国エリア症例数No.1を獲得しておりました。

どんなことでもお気軽にご相談ください。

経歴

- 桐朋高校 卒業

- ⽇本⼤学医学部 卒業

- 社会医療法⼈社団 順江会 江東病院 初期臨床研修

- 順天堂⼤学医学部 形成外科学講座 ⼊局

- 湘南美容クリニック ⼊職

- 湘南美容クリニック池袋⻄⼝院・東⼝院、横浜院に勤務

- 湘南美容クリニック宇都宮院院⻑就任

- 湘南美容クリニック表参道院院⻑就任

某⼤⼿美容クリニックランキング

- 『たれ⽬形成』2022上期/2022下期/2023上期症例数全国No.1

- 『⽬尻切開』2022上期/2022下期/2023上期症例数全国No.1

- 『全切開⼆重』2022下期/2023上期症例数東京No.1

- 『⽬頭切開』2022下期/2023上期症例数東京No.1

所属学会

- 日本美容外科学会専門医

- 日本形成外科学会会員

- 日本先進医療医師会会員